一、专业简介

清洁能源与低碳技术微专业是沧州师范学院依托化学与化工学院面向全校理工类专业开设的交叉型特色培养项目。该微专业紧密围绕国家“双碳”战略目标,结合全球能源结构转型和绿色发展需求,重点面向新能源开发、碳中和与低碳技术应用等前沿领域,培养适应未来社会发展需求的复合型人才。课程体系涵盖碳中和技术、新能源利用、电化学储能、生物质转化、绿色能源材料等多个方向,突出理论与实践结合,强化学生的工程应用与创新能力。通过系统学习与综合训练,学生将掌握新能源开发与利用的核心方法与技能,为进入能源企业、环保机构、科研院所及政府部门奠定坚实基础,同时也为进一步攻读研究生提供良好的学术准备和发展平台。

二、培养目标

本微专业以服务“双碳”战略和绿色转型为宗旨,培养具备新能源开发、低碳技术应用及创新能力的高素质人才。培养学生掌握清洁能源与低碳技术的基本理论、核心技术及应用方法,具备能源系统设计、碳减排、绿色材料开发、电化学储能等能力。具体目标为:

(1)知识掌握:系统掌握碳中和、生物质转化、电化学储能等核心技术。

(2)实践能力:培养新能源项目开发及绿色技术应用能力。

(3)创新能力:提升技术创新与应用能力,推动绿色低碳技术产业化。

(4)社会责任:强化环保意识,具备推动低碳发展的使命感。

此外,本专业注重理论与实践融合,依托学院完备的实验平台和科研项目,帮助学生在学习中积累科研和工程经验,培养其科研创新与团队合作精神。

三、招生人数及报名条件

(1)招生对象:全校二、三年级理工科在校本科生,关注绿色能源与环境保护,尤其是有志从事新能源与低碳技术工作和准备考研的学生。

(2)招生人数:30人。

(3)报名条件:学习态度端正,具有一定的学习能力和科研兴趣,具备一定的数理基础和实验技能。

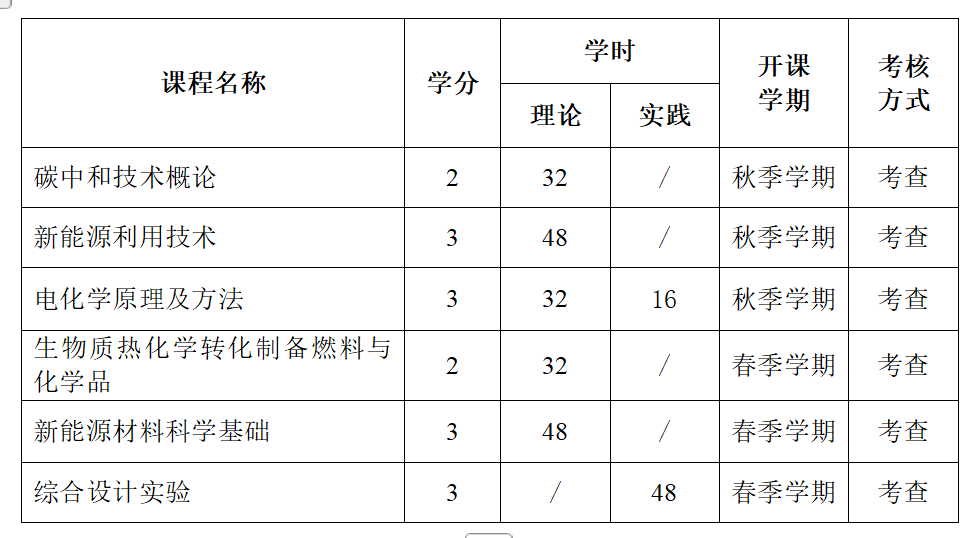

四、课程设置

五、课程简介

1.《碳中和技术概论》

课程负责人:回文龙 博士

课程简介:系统讲授碳中和的基本概念、全球背景及实现路径,内容涵盖能源结构转型、工业减排技术、碳捕集与封存(CCUS)、生态碳汇等关键环节。课程注重案例教学,结合国内外典型实践,引导学生掌握技术原理与评估方法,提升其在低碳政策分析与技术选择中的综合应用能力。

2.《新能源利用技术》

课程负责人:范金鑫 博士

课程简介:介绍太阳能、风能、生物质能、氢能等新能源的基本原理、开发利用技术与产业应用现状,深入分析各类技术的发展趋势、优势与挑战。通过案例解析与工程实践训练,帮助学生系统掌握新能源系统构成,理解行业前沿动态,具备将理论应用于实际工程的能力。

3.《电化学原理及方法》

课程负责人:刘玲菲 硕士

课程简介:讲授电化学基本理论、电极过程动力学与应用,重点涵盖二次电池、超级电容器、电催化等新能源领域关键方向。通过理论学习与实验结合,强化学生在电池储能、腐蚀防护及电化学合成等方面的应用能力,为新能源材料与器件等研究打下坚实基础。

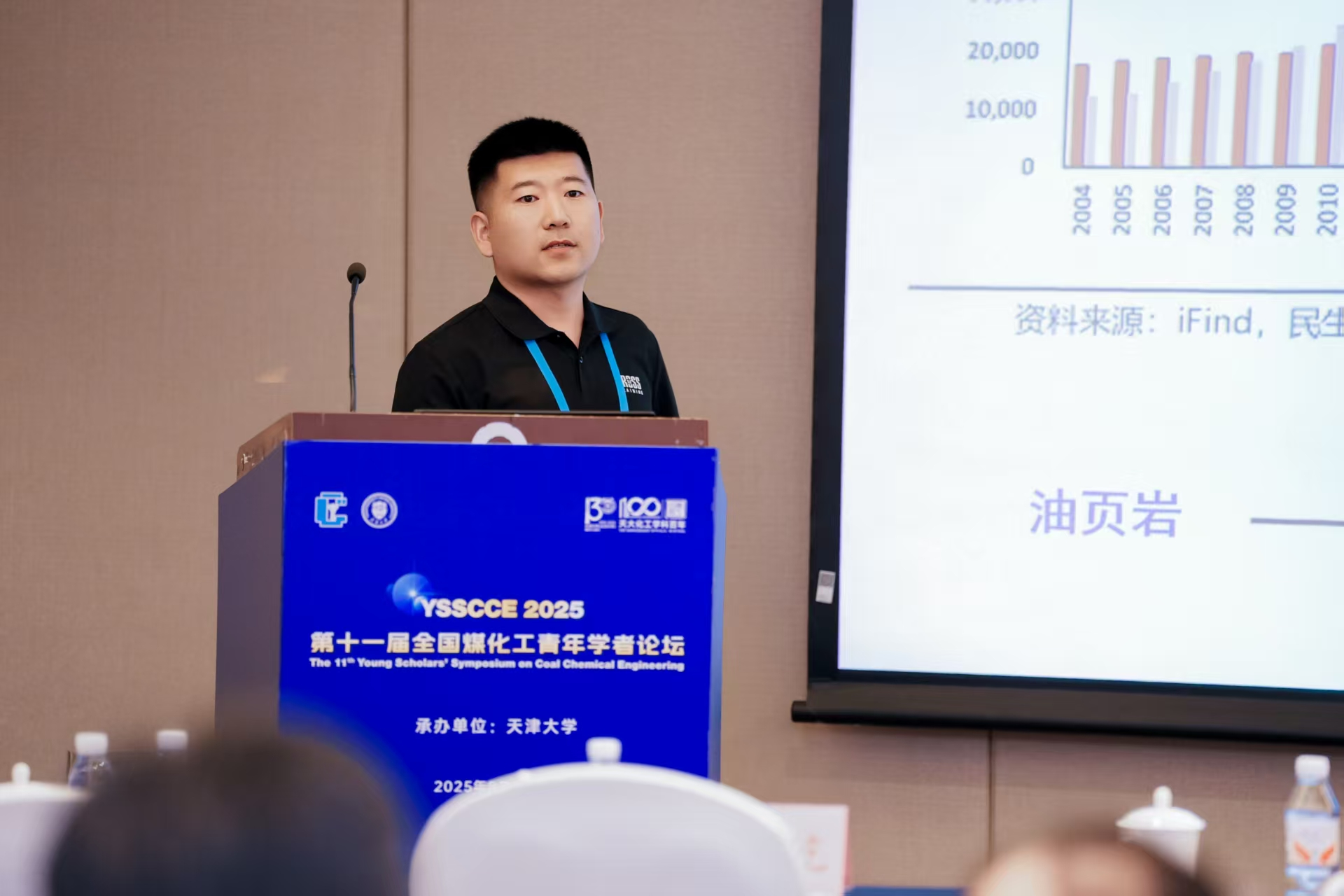

4.《生物质热化学转化制备燃料与化学品》

课程负责人:赵晓胜 博士

课程简介:围绕生物质热解、气化及催化转化等热化学过程,系统介绍其基本理论、关键工艺及能源化应用。课程强调高附加值燃料与化学品的制备方法,以及工艺优化与工业化应用实践,帮助学生理解生物质能源利用的全流程,培养绿色能源开发与创新设计能力。

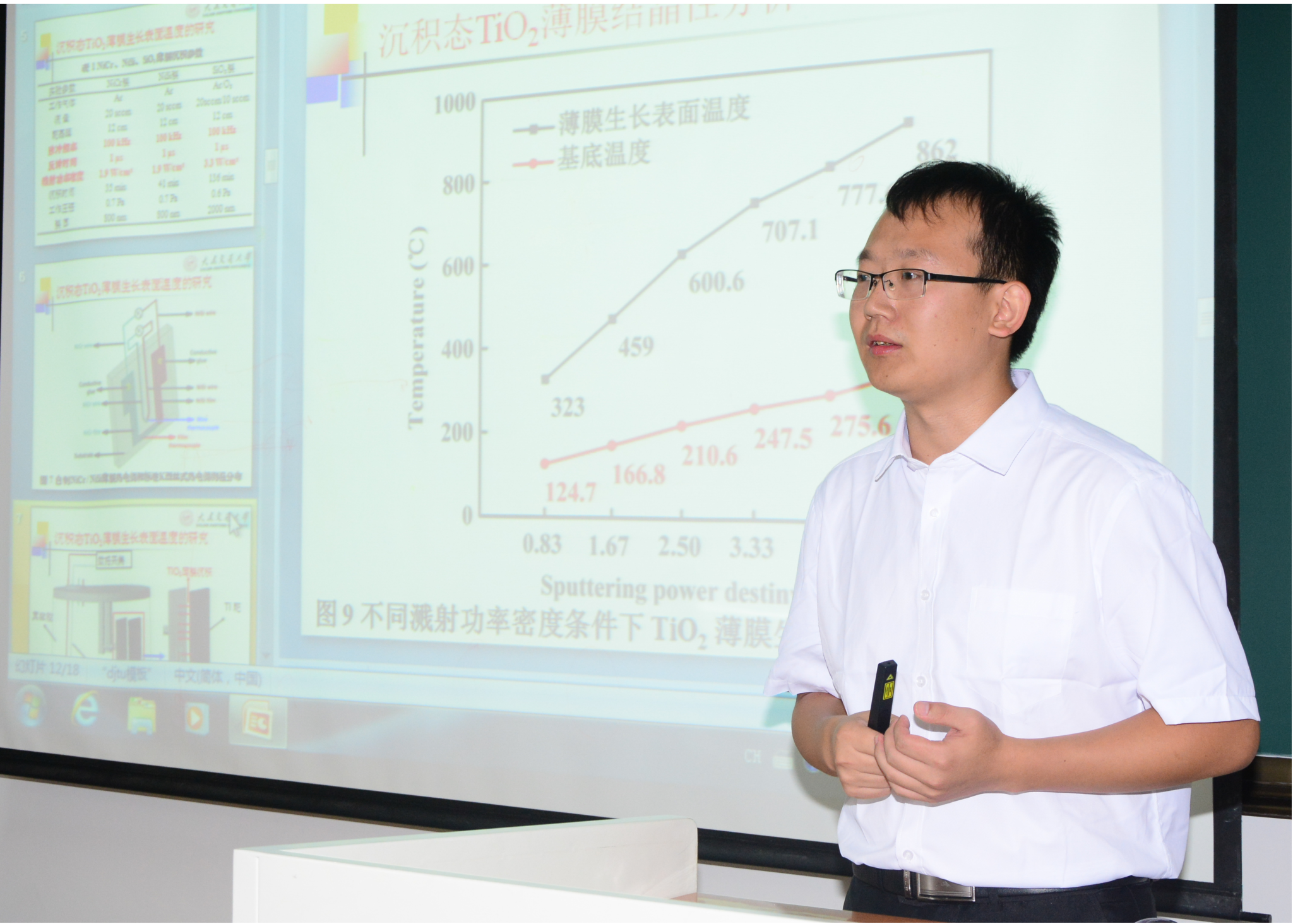

5.《新能源材料科学基础》

课程负责人:张鑫 博士

课程简介:讲授新能源材料的基本结构、扩散与相图理论及典型制备工艺,涵盖光伏材料、储能材料和催化材料等方向。课程结合实验环节,引导学生探索材料的组成—结构—性能关系,掌握新能源材料的设计与改性思路,培养面向工程应用和技术创新的综合能力。

6.《综合设计实验》

课程负责人:周自成、赵晓胜、范金鑫、张鑫、回文龙 博士

课程简介:通过以二氧化碳捕集、沸石合成、锂电池与钙钛矿电池制备等为核心的项目实验,采用“问题导向—自主设计”的教学模式,培养学生将理论知识转化为工程实践的能力。课程强调团队协作与项目管理,鼓励学生在实验过程中开展创新探索,全面提升其实践能力、科研能力与创新思维。

六、授课时间

课程以面授为主,结合在线课程辅助教学。上课时间主要安排在周六和周日,具体根据报名的实际情况和课程需求灵活调整。

七、修读凭证

每门课程完成学习后可获得化学与化工学院颁发的课程修读证明;学生完成全部课程和实践活动并经考核合格的,可获得学校统一制作的微专业结业证书。

八、实践活动安排

为强化理论与实践相结合,本微专业重视学生的工程实践与科研创新能力培养,依托学院完善的实验平台和授课教师的科研项目,安排以下实践环节:

1.综合设计实验

通过团队协作形式开展“问题导向—自主设计”实验。在新能源材料实验室、生物质热转化实验室、电化学分析实验室等平台,学生将完成二氧化碳捕集、生物质能源转化、储能电池制备与测试、钙钛矿电池研发等实验项目,提升动手操作能力和工程应用水平。

2.科研创新训练

鼓励学生申报大学生创新创业科研项目及学科竞赛,教师将提供科研课题与实践平台支持,帮助学生锻炼科研能力与创新思维。

通过实践活动,学生将在科研和工程环境中锻炼技能,提升综合素质和创新能力,为未来的学习深造与职业发展奠定坚实基础。

九、报名及咨询方式

有报名意向的同学可加招生QQ群,进群后修改备注为:学院+年级+专业+姓名。报名截止日期:2025年10月10日17:00

QQ群号:145827844。

咨询电话:15231769768(赵老师)