编者按

为深入贯彻落实立德树人根本任务,沧州师范学院以推进高质量内涵式发展为目标,以新一轮本科教育教学审核评估为重要抓手,持续深化教育教学改革,完善人才培养体系。为扎实做好迎评自建工作,全方位展现各学院特色与育人成果,教务处推出“一院一特色”系列报道,聚焦各学院在学科建设、专业发展、人才培养等方面的创新举措与丰硕成果,彰显教育教学特色亮点,为推动学校高质量发展注入强劲动能。

思政铸魂 绿色赋能 实践创新

——生命科学学院多维育人体系建设探索与实践

一、学院基本情况

生命科学学院前身为沧州师范专科学校化学系生物教研室,1994年从化学系分出,建立生物系,2010年更名为生命科学系,2015年定名为生命科学学院。现有生物科学、生物技术、园林(停招)、地理科学4个本科专业,本科生884人。

学院发展历史沿革

学院师资雄厚。拥有教师48人,其中博士13人,高级职称教师14人。

学院师资情况

学院平台多元。拥有生物教学实验中心、生物标本馆、野生动物救护中心、现代生物技术产业学院4个省级以上教学科研平台和1个多功能温室大棚。

教学科研平台

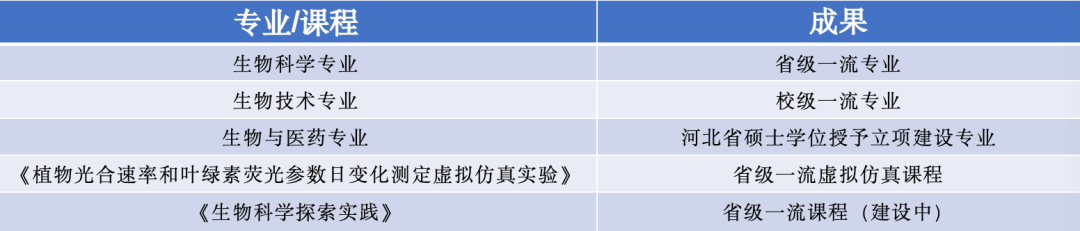

学院成果丰硕。拥有省级一流专业1个(生物科学专业)、校级一流专业1个(生物技术专业)、河北省硕士学位授予立项建设专业1个(生物与医药专业)、省级一流虚拟仿真课程1门(《植物光合速率和叶绿素荧光参数日变化测定虚拟仿真实验》)、省级一流课程1个(《生物科学探索实践》,建设中)。

专业、课程建设

二、“思政铸魂・多维融合”,构建全链条育人体系

1.党建引领筑根基

学院党总支秉持“党建带科研,思政促学风”的理念,强化师生思政教育,筑牢思想道德根基。学院构建“多维融合”的思政育人体系,辅导员深入学生,利用主题班会、谈心谈话等,将爱国精神、绿色理念、科学品格融入日常,实现全员全程全方位育人。教师党支部被授予全市“先进基层党组织”,学院团总支被授予“全国五四红旗团支部”,2名教师被团省委授予“冀青之星”。

“多维融合”的思政育人体系

党建团建工作获奖

2.教师示范促发展

7名教师荣获“师院榜样”荣誉称号,1名教师荣获“河北省师德标兵”。刚退休的孟德荣老师,终身致力于野生动物救助与生态保护,曾获得全国保护森林和野生动植物资源先进个人,入选中国好人榜,被大家亲切的称为“鸟叔”。他是习近平生态文明思想和“人与自然和谐共生”理念的模范践行者,其堪为表率的优秀师德师风和扎根沧州大地矢志不渝的奉献精神,是沧州师范学院全体师生的学习典范。

模范教师代表——“鸟叔”孟德荣

近三年,在科学研究方面,教师承担63项省市级科研项目,发表56篇科研论文,其中被中文核心、SCI检索46篇,累计科研经费达397余万元;在教育教学方面,学院教师在河北省教学竞赛等大赛中获奖12项,承担30余项教学教改项目、发表7篇教学教改论文;在课程思政建设方面,成功获批3项省级、4项校级思政类研究课题,4门校级课程思政示范课,发表3篇思政研究论文。

科学研究成果

教学竞赛获奖情况

课程思政示范课

三、“绿色赋能・三融并举”,打造特色教育品牌

1.课程融合的育人路径

学院将习近平生态文明思想深度融入《生物科学探索实践》《普通生物学》等专业课程,结合课程特点讲解绿色发展的重要意义。同时,将教学场所拓展至生物标本馆、野生动物救护中心、生态园区等,通过现场教学、实践操作等方式,让学生在实践中学习,感受自然魅力,实现绿色育人目标。

绿色育人理念融入课程

2.科研融合的实践模式

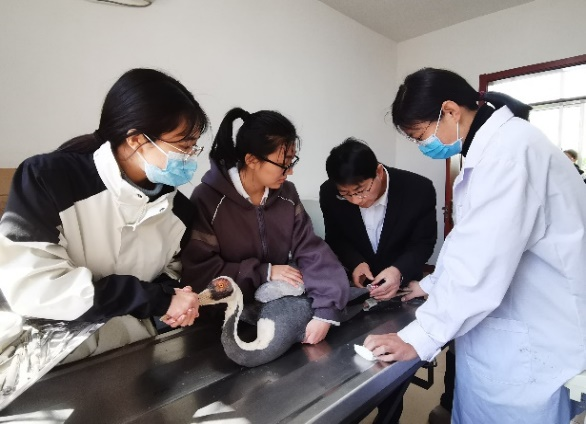

学院坚持绿色育人理念,教师带领学生开展野生动物救护、鸟类环志、疫源疾病监测、生态修复等科研工作。近三年,为国家及省市野生动物救护部门提供监测数据2290余条,救助珍稀野生动物70余种、240余只,相关事迹被中央电视台道德观察栏目、人民网、新华网等多家媒体报道,在社会上产生了积极影响,以实际行动践行了生态保护理念。

绿色育人理念融入科研

媒体宣传

3.科普融合的服务体系

学院秉承“绿色行动服务社会”的理念,依托生物标本馆和野生动物救护中心,成功获批河北省科普示范基地、河北省环境教育基地和省级野生动物疫源疫病监测站等实践平台。近三年来,在研省级科普专项课题7项,累计到账经费97.2万元。

科学普及课题

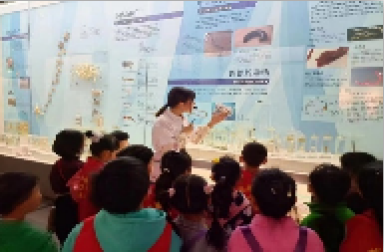

学生积极投身科普宣传活动,开展“绿色生态科普进校园”“生物多样性保护科普宣传”等系列活动,生物标本馆每年接待参观人员5000余人次。

绿色育人理念融入科普

四、“实践创新・四位一体”,改革人才培养模式

1.课内外联动的协同育人机制

学院构建“课堂学习—课外拓展—科研实践”三位一体的协同育人机制。聘请中国科学院、中国环境科学院等多位专家作为学院客座教授;开设“生命科学前沿讲堂”,邀请国内外知名专家学者来校讲学;全面开放实验室,鼓励学生参与教师科研项目;组织学生成立科研兴趣小组,开展自主科研活动。

2.实践创新的能力培养体系

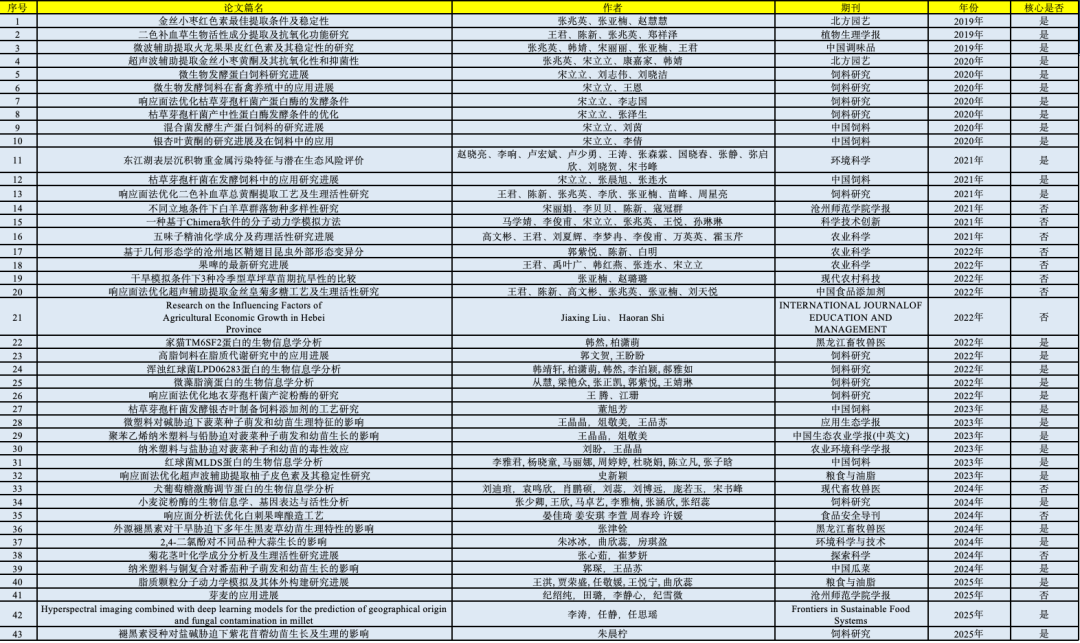

学院以提升学生实践创新能力为核心,构建“阶梯式、项目化”的能力培养体系。打造“基础实验—综合设计—创新项目”三级实践教学平台,依托省级生物实验教学示范中心,开设技能训练课程和综合性实验项目,鼓励学生参与教师科研课题和创新实践项目。近年来,学生主持科研课题20余项,批准经费累计10.2万元,参与发表论文40余篇。

学生主持科研课题情况

学生发表论文情况

创新“项目式学习”教学模式,将企业技术需求转化为教学案例,开展“沧州盐碱地旱碱麦促生增产复合微生物有机碳肥研发与应用”等实践项目。通过“真题真做”的实践模式,学生在全国大学生生命科学等竞赛中累计获得省级奖项8项。

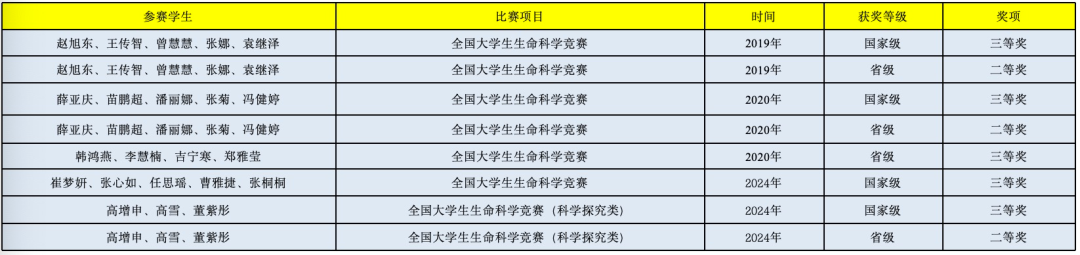

全国大学生生命科学竞赛获奖

建立“实践导师库”,聘请生物企业技术骨干、科研院所专家担任实践导师,与校内教师共同指导学生实践活动。组织学生深入生物制造车间、生态监测站等一线岗位,参与实际生产与科研工作。通过校企双导师指导、产学研协同育人,构建起“课堂教学—科研实践—产业应用”的闭环培养体系。

教师在生产一线指导学生

3.产教结合的实践育人平台

以中科院动物所为依托,建立“博士工作站”;与中国环境科学院湖泊研究所等建立合作关系,成立实践基地;与沧州市旺发生物技术研究所有限公司共建现代生物技术产业学院,成功获批河北省水产养殖微生物菌剂技术创新中心。

产教结合的实践育人平台

五、“成效显著・三维提升”结出高质量教育成果

1.思想教育初见成效

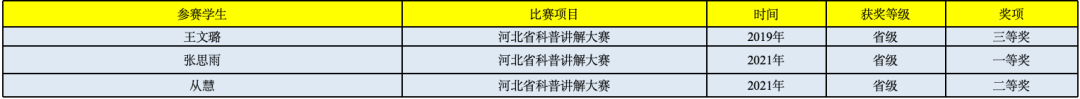

学院“思政铸魂”“绿色育人”举措推进学生思想道德素养显著提升,涌现出一批优秀学生党员和志愿者。近三年,10余名学生荣获省级以上优秀学生干部、三好学生等荣誉称号;学生们积极投身各类社会实践和志愿服务活动,年均参与志愿服务达2000余人次,展现新时代大学生积极风貌;立项省级“调研河北”项目5项,在"挑战杯"红色专项活动中斩获省级奖项7项,获“智慧中国杯”全国两会知识竞赛一等奖1项,荣获省级科普讲解大赛一、二等奖。这些成绩充分彰显了思政教育与绿色育人理念的深度融合,凸显学院育人成效。

学生参与社会实践和志愿服务活动

学生参加挑战杯红色专项

智慧中国杯全国两会知识竞赛获奖

省级科普讲解大赛获奖

2.学科竞赛成绩斐然

近年来,学生专业知识和技能愈发扎实,在课堂学习和科研实践中展现出较强的学习能力和创新能力。在全国大学生生命科学竞赛、“河北省实验展演汇演”、大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等各类学科竞赛中成绩优异,累计62人先后在国家、省市级比赛中获奖。

3.就业升学质量有提升

学院高质量的育人工作为学生就业和升学奠定了坚实基础。毕业生就业率维持在95%以上;学生考研成绩斐然,累计考研录取应届生372人,其中211、985大学114人,研究生考取率达到28%。

生命科学学院考研情况