编者按

为深入贯彻落实立德树人根本任务,沧州师范学院以推进高质量内涵式发展为目标,以新一轮本科教育教学审核评估为重要抓手,持续深化教育教学改革,完善人才培养体系。为扎实做好迎评自建工作,全方位展现各学院特色与育人成果,教务处推出“一院一特色”系列报道,聚焦各学院在学科建设、专业发展、人才培养等方面的创新举措与丰硕成果,彰显教育教学特色亮点,为推动学校高质量发展注入强劲动能。

融“三课堂”·铸“三化”品·育卓越工程人才

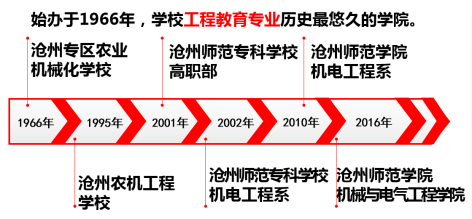

学院始办于1966年,学校工程教育专业历史最悠久的学院。现开设有电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程专业和工业智能控制微专业。在校生930人。

学院发展历史沿革

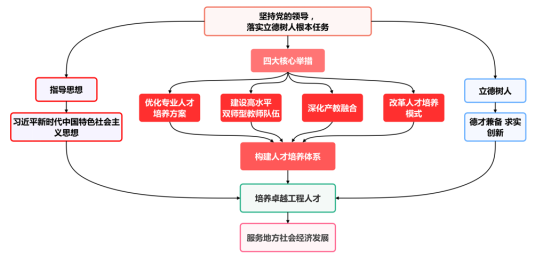

一、坚持党的领导,落实立德树人根本任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和党的教育方针,聚焦立德树人根本任务,通过优化专业人才培养方案、建设高水平双师型教师队伍、深化产教融合、改革人才培养模式等举措,培养“德才兼备·求实创新”卓越工程人才,服务地方经济发展。

卓越工程人才培养思路

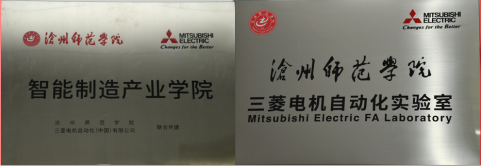

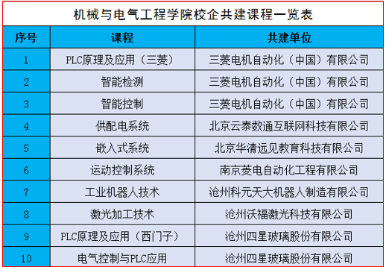

入选省级一流本科专业1个、校级一流本科专业1个、校级一流本科专业建设点1个,入选校级一流本科课程4门、校级课程思政示范课9门;立项建设市级技术创新中心1个;与地方产业园区合作建设校级“智能制造产业学院”,与三菱电机自动化(中国)有限公司共建“三菱电机”智能制造产业学院,为区域制造业培养复合型、应用型人才;校企共建实验室3个;在沧州及京津区域建设实习就业基地22家,合作、服务区域范围不断在扩展。

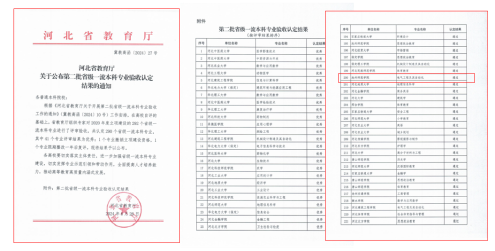

电气工程及其自动化专业入选河北省一流本科专业

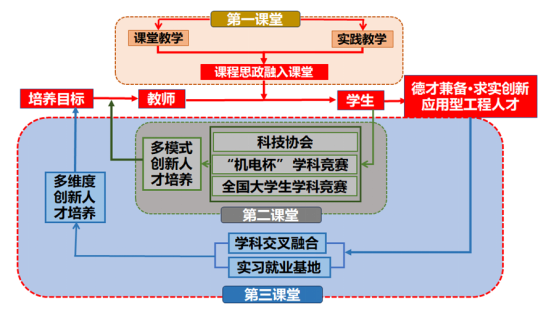

二、“三课堂”融合,创新人才培养模式

打造“强调基础与专业相结合、理论与实践相结合”的“第一课堂”;依托机电工程训练中心、创新实验室、三菱电机实验室等实践平台,采用“一二课堂贯通”模式,开展以实践创新能力训练、学科竞赛等为主要内容的“第二课堂”活动;以产教融合为支撑,依托智能制造产业学院和校外实践基地,创建工程意识养成,工程能力和工匠精神培养的“第三课堂”。“三课堂”融合人才培养模式初显成效。

“三课堂”融合人才培养模式

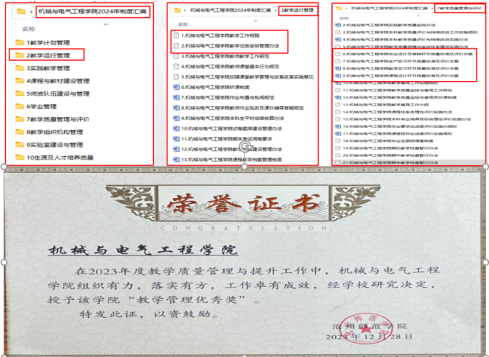

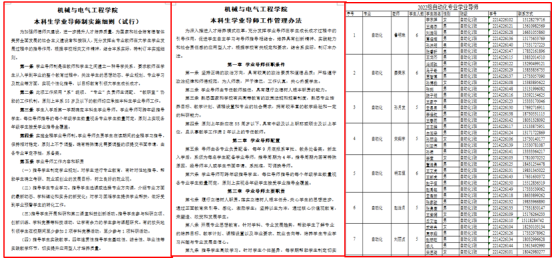

三、强化质量导向,铸造“制度化、标准化、流程化”质量文化品牌

1.构建教学管理制度体系

出台包括教学管理、专业建设、人才培养、教学质量监控等方面的管理制度70余项,形成较为完善的教学管理制度体系,严肃落实,发挥“制度体系”实效。

2.健全教学质量标准体系

依照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,在落实学校教学各环节质量标准的基础上,根据学院实际和工程教育专业特点,出台《教学实习环节质量标准及评价方案》等4项集中性实践教学环节质量标准,形成相对完整的教学质量标准体系。

3.规范教学运行工作流程

出台《教学工作规程》《教学任务安排管理办法》等,从教学组织、人才培养方案、课程大纲、教学运行、课堂教学、实践教学、学科竞赛、课程考核等环节,定目标、做标准、梳流程、打格子,夯实学院高质量建设的基础。

4.打造教学质量特色文化

利用网站、公众号等平台,宣传质量理念、质量改进成果,牢固树立质量意识。举办以质量文化建设为主题的研讨会、成果展、质量文化月等活动,将质量意识内化为师生共同价值追求和自觉行动,促进形成自觉、自省、自律、自查、自纠质量文化。

四、深化专业内涵建设,培养卓越工程人才

1.契合区域产业需求,明晰专业建设定位与特色

以省市优势产业需求为导向,精准定位专业建设方向和服务面向。电气工程及其自动化专业面向新能源电力发展和新型电力系统,培养能够在新能源发电、智能电网运维等领域从事相关工作的高素质人才。自动化专业聚焦工业自动化、智能控制等领域,培养创新型自动化人才。机械电子工程专业面向智能制造、机器人领域,培养复合型高级工程技术人才。

2.推进实践教学“项目层阶化”改革,构筑实践教学新体系

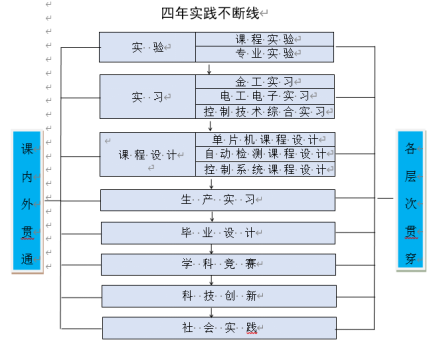

实施“321”项目层阶化实践教学,探索“工程实践+学科竞赛+职业资格证书”多元化协同实践培养模式。构筑一线(实践教育四年不断线)、两贯(课内外贯通、各层次贯穿)、八环节(实验、教学实习、生产实习、课程设计、毕业设计、学科竞赛、科技创新、社会实践)的实践教学体系。

实践教学新体系——以自动化专业为例

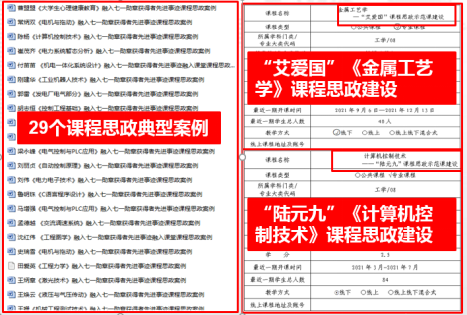

3.推进课程思政,为立德树人蓄势赋能

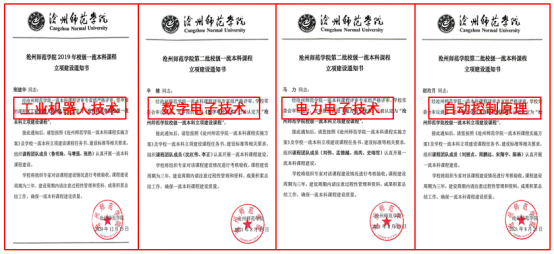

弘扬功勋模范精神。聚焦“七一勋章”获得者典型事迹,提炼其精神内核与思政元素,形成典型案例进教案、进课堂。《金属工艺学》课程以“做工人要做到最好”的艾爱国、《计算机控制技术》课程以自动化科学技术的开拓者之一的陆元九冠名课程思政示范课立项建设。打造《工业机器人技术》《自动控制原理》《数字电子技术》等9门课程思政示范课程,提升教师的课程思政建设能力。

4.以“双万计划”建设为重要抓手,持续加强专业内涵建设

以“双万计划”促专业内涵建设,电气工程及其自动化专业入选河北省一流本科专业、机械电子工程入选校级一流本科专业、自动化专业入选校级一流本科专业建设点。《电力电子技术》等4门课程入选校级一流本科课程。

5.“引培用”并举,建设高水平教师队伍

(1)涵养高尚师德师风

引导教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。近年来44人次在学校师德师风考核中评为优秀。

(2)为引进博士营造良好工作环境

引进2名博士,着力优化工作环境,精准对接学术专长搭建平台,促其快速融入岗位。

(3)支持教师读博和学习交流

送出5名青年教师攻读博士研究生,12名教师赴三菱电机自动化(中国)有限公司等知名企业学习,组织开展青年教师讲课竞赛,促进教师教育教学理念的转变和业务能力提升。

(4)“用”于实践提升业务能力

以教学质量工程项目建设、指导学生学科竞赛为载体,组建教学团队,锻炼教师从专业、课程、教学活动三个层面上落实OBE理念,“用”在实践中,锻炼教师创新实践能力和工程素养。

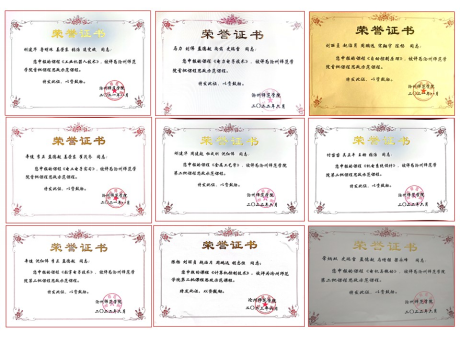

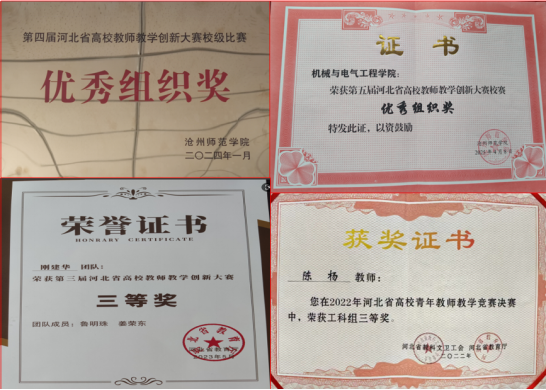

近年来,教师在各类教学比赛中获28项佳绩,其中省级6项;主持完成各类教研科研课题150余项;发表论文160余篇,其中SCI、EI、中文核心期刊论文40余篇。

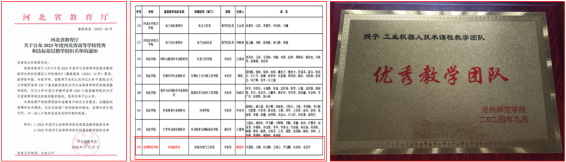

6.以标准促规范,提升基层教学组织建设水平

明确专业教研室、学科基础教研室职责和定位,形成年龄、职称、学历结构相对合理的教学科研团队。机电教研室评为河北省高等学校优秀基层教学组织,自动化等6个教研室评为河北省高等学校达标基层教学组织。《工业机器人技术》课程团队被评为校级优秀教学团队。

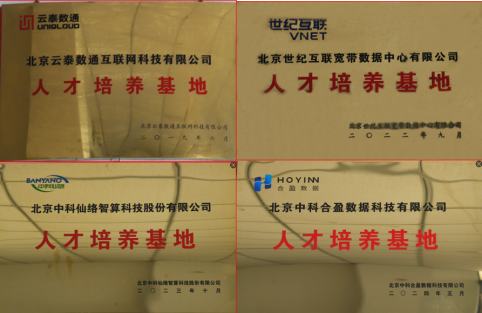

7.搭建合作平台,打造产教融合新场景

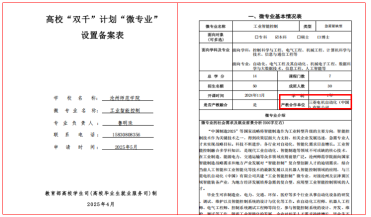

依托“三菱电机”智能制造产业学院,建立项目驱动、理实一体、多元融通人才培养机制,打造智能制造人才培养基地,为省市优势产业培养卓越工才。定位“机电软控”智能制造复合型人才培养目标,与三菱电机自动化(中国)有限公司合作共建《工业智能控制》微专业,科学设计课程体系,打造一批产教融合型的优质课程和工程案例,“专微融合”培养学生精准对接、快速响应工业企业对“工业智能控制”领域人才的需求。与京津冀区域企业共建实习就业基地二十余家,“北京大数据行业”实习就业基地,被学校列为服务京津冀协同发展项目。建立实习就业联动机制,促进毕业生顺利就业。

8.支持学生发展,助力成人成才

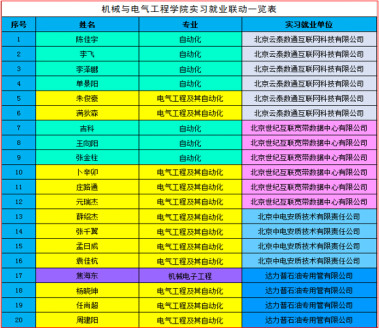

(1)建章立制,规范学业导师制

出台《本科生学业导师制实施细则》等制度,实施学业导师全覆盖,对学生开展个性化指导培养,在学生个性化需求满足、思想纠偏、目标引领、动力激发、将学生引上成长成才轨道等方面发挥了积极作用。

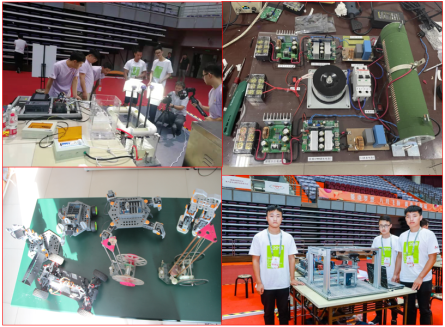

(2)力行创新实践,促进全面成长

建立机电工程训练中心,全力支持“电子设计协会”等大学生实践创新社团建设,举办“机电杯”学科竞赛,众多优秀学子通过“机电杯”赛事脱颖而出参加省赛、国赛取得佳绩。获批河北省大学生科技创新项目3项;获国家级学科竞赛奖项11项、省级学科竞赛奖项47项。

3.构建就业教育机制,指导学生优质就业

大一阶段,聚焦解构专业人才培养方案、具象化就业发展路径,配备学业导师指导学生学业规划与职业发展;大二阶段,开展“一对一学业就业咨询”,指导学生做好规划;大三阶段,邀请企业进校宣讲企业文化及行业发展;大四阶段,专注就业,引导学生树立“先就业后择业、先就业再发展”理念,将就业解决在校内。每年学院优质“三方签约率”名列学校榜首。