编者按

为深入贯彻落实立德树人根本任务,沧州师范学院以推进高质量内涵式发展为目标,以新一轮本科教育教学审核评估为重要抓手,持续深化教育教学改革,完善人才培养体系。为扎实做好迎评自建工作,全方位展现各学院特色与育人成果,教务处推出“一院一特色”系列报道,聚焦各学院在学科建设、专业发展、人才培养等方面的创新举措与丰硕成果,彰显教育教学特色亮点,为推动学校高质量发展注入强劲动能。

坚持“12345”办学发展理念,培养高素质应用型理工科人才

一、学院简介

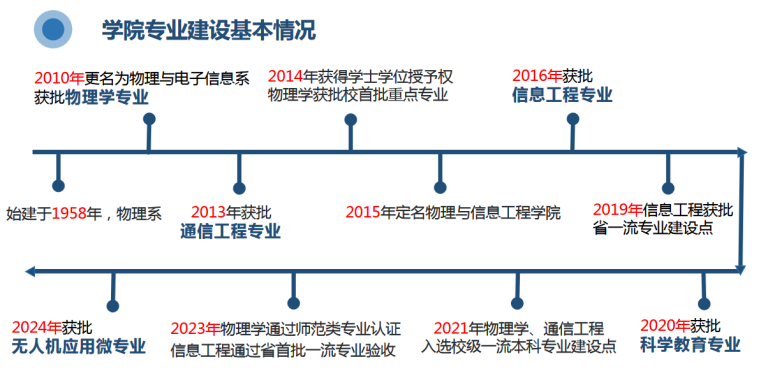

物理与信息工程学院始建于1958年,原名为物理系,是我校成立最早的系(部)之一,2010年更名为物理与电子信息系,2015年定名为物理与信息工程学院。学院现设有物理学、科学教育、通信工程、信息工程4个本科专业及无人机应用微专业。其中信息工程专业为省级一流专业,物理学专业通过教育部师范类专业二级认证;通信工程为校级一流专业。

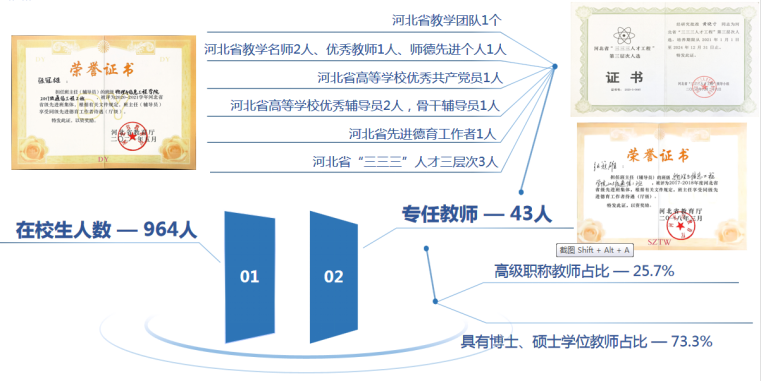

在校生964人,专任教师43人,河北省教学团队1个,河北省教学名师2人,河北省优秀教师1人,河北省师德先进个人1人,河北省高等学校优秀共产党员1人,河北省高等学校优秀辅导员2人,河北省先进德育工作者1人,河北省骨干辅导员1人,河北省“三三三”人才三层次3人。

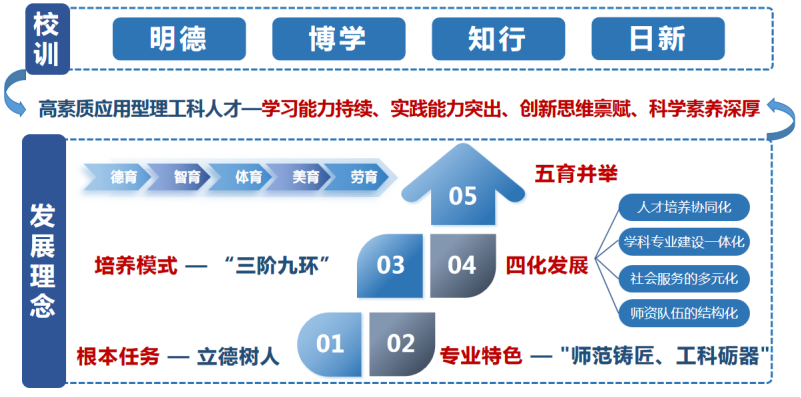

学院秉承“明德 博学 知行 日新”的校训精神,践行“12345”发展理念,以立德树人根本任务,形成“师范铸匠、工科砺器”的专业特色,以“三阶九环”培养模式,坚持四化发展,五育并举,致力于培养“学习能力持续、实践能力突出、创新思维禀赋、科学素养深厚”的高素质应用型理工科人才。

二、学院教育教学改革举措和成效

(一)筑牢立德树人根基,构建“三全育人”新格局

强化思想政治教育,通过包联班级、课堂教学、主题班会等形式,加强社会主义核心价值观教育,实现育人工作全过程覆盖;定期开展任课教师和辅导员学情集中交流会,形成课上、课下育人合力,举办向日葵讲坛,开展宿舍长轮值制度,实现自我教育,打造全员育人格局;通过每日三播报制度、干部教师巡课制度、持续完善学生综合测评,从学生入学到培养再到择业就业推动全方位育人;构建“三全育人”新格局。

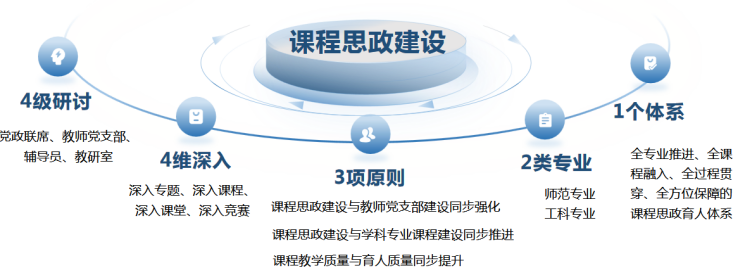

党建引领促进立德树人,发挥省级高校教师党支部书记双带头人工作室表率作用。加强师德师风建设,以“44321”思路推进课程思政建设,创新形式,构建课程思政教育体系与内容体系,推动人才质量全面提升。

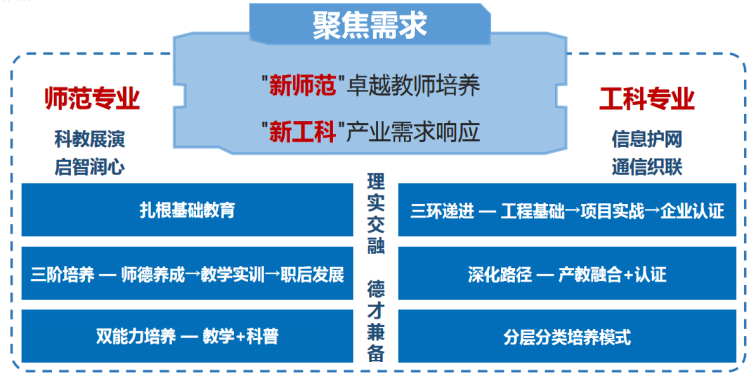

(二)强化专业内涵建设,打造“师范铸匠、工科砺器”专业特色

聚焦“新师范”卓越教师培养和“新工科”产业需求响应,坚持理实融合、科教融合、产教融合“三融合”,打造以物理学、科学教育铸就师范品牌,用信息工程、通信工程服务数字社会的专业特色,形成“物理师范,格物育人;科教展演,启智润心;信息护网,通信织联;理实交融,德才并兼”专业布局。师范专业扎根基础教育,实施“师德养成→教学实训→职后发展”三阶培养,强化“教学+科普”双能力培养;工科专业推行“工程基础→项目实战→企业认证”三环递进,对接信息通信产业,深化“产教融合+认证”路径,形成分层分类培养模式。

(三)深化教学体系改革,创新“三阶九环”培养模式

基于OBE理念,构建系统化设计阶段,人才培养阶段,持续改进阶段“三阶九环”教学改革体系,提升人才培养质量。

系统化设计阶段,形成“需求-目标-课程”映射矩阵,组织行业专家、毕业生代表等200余人次参与培养方案修订,建立400余条毕业要求与课程的对应关系。

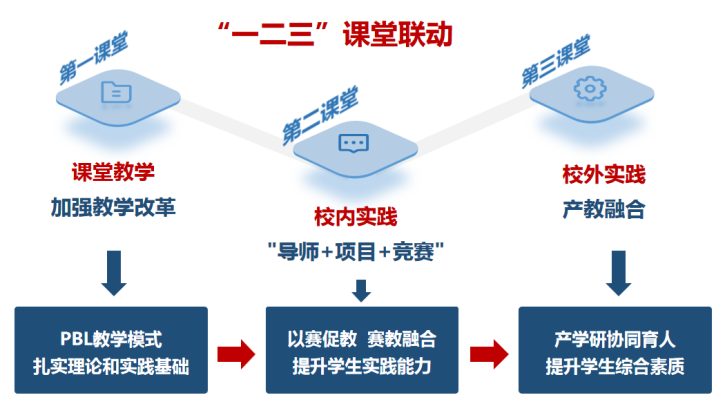

人才培养阶段,创新“一二三”课堂联动教学模式,提升人才培养成效。第一课堂加强教学改革,对部分专业课程进行模块化改造,推行PBL(问题导向学习)教学模式,鼓励教师充分使用智慧教学平台,推行“真实项目、真实场景、真实评价”的课堂教学模式,教师教改成果丰富。学院获批校级线上线下混合式一流课程2门,教师获得省级教师教学创新比赛二等奖1项、三等奖1项,校级教学创新比赛一等奖3项;立项省级教改项目7项,校级4项;省级教师教育教学信息化交流活动一等奖2项、二等奖3项。

第二课堂中,实施“导师+项目+竞赛”培养模式。通过科技文化节等提供多样化的活动,促进学生的全面发展。科教融合,构建科研导师制创新教育体系,组织学生参加专业竞赛,以赛促教,赛教融合,促进学生能力提升。学生比赛成果丰硕,多人次在国家级省级各类专业比赛崭露头角。

第三课堂中,依托信息与信号处理校级重点学科与理论物理研究所,开展产教融合,建立产学研协同育人机制,与沧州市中小学、沧州网信办等学校企业建立40个实践基地,年均开展实践教学活动1200人次。教师在国内外学术刊物上发表专业论文一百余篇,其中凝聚态物理国际顶刊PRB上发表论文3篇,三大索引收录15篇,核心期刊16篇;编著教材专著4部;主持市厅级以上课题50余项,其中河北省自然科学基金项目2项,横向课题6项;获批国家实用新型专利10项;获教育部自然科学类科技成果1项,河北省教学成果奖三等奖4项,市级以上各种科研成果奖励20余项。

持续改进阶段,建立“五维评价”反馈机制。学院通过定期开展督导评课、学生信息员反馈,辅导员与任课教师交流等举措,构建“督导评教+学生评学+同行评议+企业监测+校友跟踪”五维评价机制,构建“目标达成度(知识)、能力提升度(技能)、价值塑造度(思政)”的三维课堂评价体系,建立“监测-反馈-改进”的课堂教学质量提升闭环。

三、人才培养特色亮点

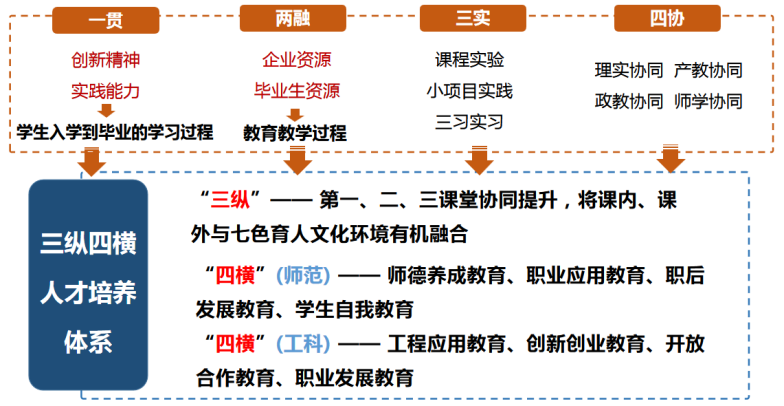

(一)以“一贯两融三实四协”为基,打造“三纵四横”协同育人新体系

将创新精神和实践能力贯穿于从学生入学到毕业的学习过程;将企业资源和毕业生资源融入教育教学过程中;通过课程实验、小项目实践和专业见习实习研习,理实协同,产教协同、政教协同、师学协同培养模式,构建“三纵四横”协同育人体系。

推进一、二、三课堂协同提升,将课内、课外与七色育人文化环境有机融合,一体化构建“复合式”学生知识结构,多举措深化“启发式”学生思维培养,全方位加强“自觉式”学生文化熏陶,实现学生能力纵向提升。针对师范类专业“四横”是从师德养成教育、职业应用教育、职后发展教育、学生自我教育四个方面横向提高学生综合素质;针对工科类专业“四横”就是从工程应用教育、创新创业教育、开放合作教育、职业发展教育四个方面横向拓展多元有效的教学方法和教学载体,发挥产业、学科、专业叠加优势,通过与中小学、行业企业共同修订培养方案、共建专业导论课程、共建产学研基地、共同指导学生专业竞赛、开展教学实践周活动、指导学生毕业实习和毕业论文(设计)等,切实提升应用型人才培养质量。

近三年学生获国家级竞赛奖20余项、省级150余项,考研率超过30%,就业率超95%,培养质量显著提升。

(二)以学科平台为基,打造产教融合服务新生态

以服务京津冀协同发展和乡村振兴国家战略为引领,紧密对接河北省电子信息、机器人、空天信息等产业与沧州市智能制造、绿色化工等主导产业和现代物流、生物医药等优势产业,呈现社会服务多元化布局。

积极构建UGS三位一体协同培养机制,与区教育局、市科协、多所中小学建立合作关系。获批沧州市首批青少年科技教育示范基地,与全国科学教育实验校 重庆路小学、孟村代林小学共建科技教育实践基地,学院科学创新实验室目前已接待参观人员8000余人次。科学教育专业师生通过“展示+互动”的方式,前往广州路小学等15所学校进行讲座和科技展演,得到了社会各界的广泛认可与关注,相关活动被河北日报和沧州晚报等主流媒体报道,探索构建“迎进来—走出去—在一起”的高校立体化赋能中小学科学教育模式。

学院加入全国网络与信息安全产教融合共同体,与市委网信办、工信局签署合作协议。获批华为认证级ICT学院,发挥现代产业学院作用,助力县域特色产业发展。学院师生连续三年参加了市委网信办组织的“阳光护网”系列活动,并到沧县、孟村等6个县市区进行网络安全培训讲座。

无人机应用微专业以“校企协同育人”为根基,通过与企业课程共建、实训共享、师资互通实现教育链与产业链深度耦合。开展航拍编程、编队飞行等科普活动,提升全民科学素养;开展无人机驾驶培训,赋能沧州区域低空经济就业。