编者按

为深入贯彻落实立德树人根本任务,沧州师范学院以推进高质量内涵式发展为目标,以新一轮本科教育教学审核评估为重要抓手,持续深化教育教学改革,完善人才培养体系。为扎实做好迎评自建工作,全方位展现各学院特色与育人成果,教务处推出“一院一特色”系列报道,聚焦各学院在学科建设、专业发展、人才培养等方面的创新举措与丰硕成果,彰显教育教学特色亮点,为推动学校高质量发展注入强劲动能。

一、学院简介

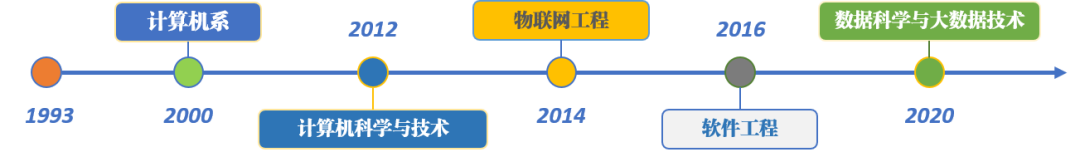

发展历程

学院始建于1993年开始招生的原沧州师范专科学校数学系计算机专业,2000 年独立建系,2012 年开启本科办学新征程。现开设计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术 4 个本科专业,全日制在校生 894人,已成为京津冀地区数字化人才培养的重要基地。

办学条件硬核升级

·17 个专业实验实训室,教学科研仪器设备总值超 1500 万元

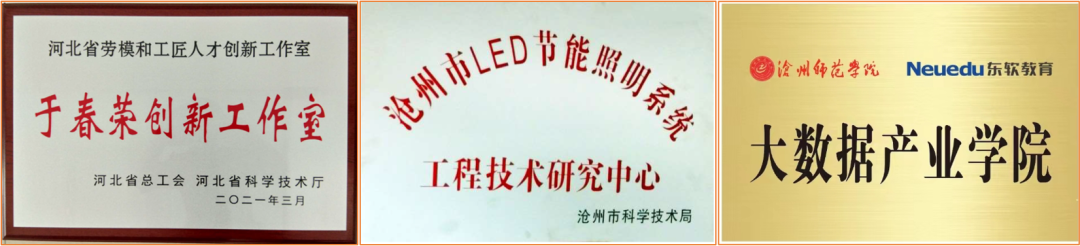

·省级创新平台:于春荣创新工作室(河北省劳模和工匠人才创新工作室)

·市级技术支撑:沧州市LED 智能照明系统工程技术研究中心

·产教融合载体:校级大数据产业学院(与东软教育科技集团共建)

师资队伍实力雄厚

·39名专任教师,高级职称占比 48.7%,“双师型”教师达48.7%。

·河北省优秀教学团队、河北省优秀基层教学组织双平台支撑。

·河北省教学名师、河北省优秀教师、河北省师德先进个人、河北省“三三三”工程人才、市管拔尖人才等高层次人才梯队引领。

二、办学定位与育人理念

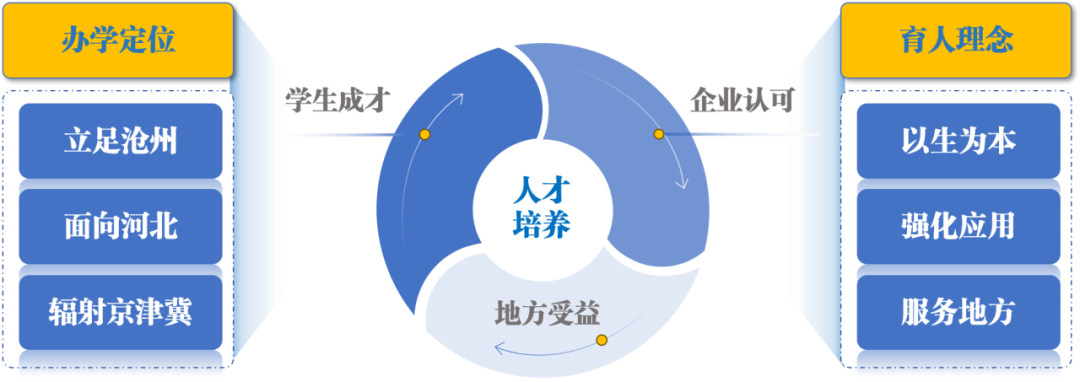

办学定位

立足沧州,面向河北,辐射京津冀,培养德智体美劳全面发展,具有实践能力、创新精神和专业素养的“靠得住、有本事、用得上”的高素质应用型计算机专门人才。

育人理念

以生为本,强化应用,服务地方—贯穿学院人才培养全过程,始终围绕 “让学生成才、让企业认可、让地方受益”的目标展开。

三、教育教学改革:四大创新举措构建育人新生态

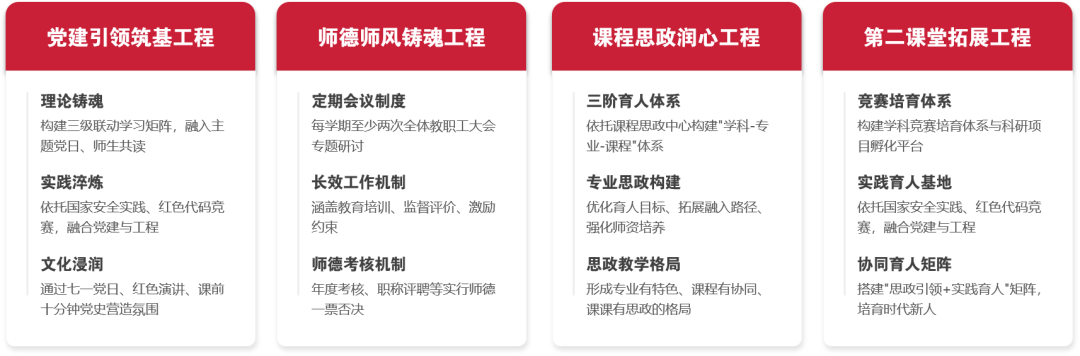

(一)强化价值引领,构建“四个工程”思政育人体系

党建引领筑基工程:构建“党总支领航 - 支部攻坚 - 党小组深耕” 三级联动学习矩阵,以理论浸润与工程融合筑牢人才培养政治根基。

师德师风铸魂工程:健全教育培训与监督考核,以师德养成与失范否决夯实人才培养道德根基。

课程思政润心工程:搭建学科专业课程三阶育人体系,以思政融入与协同教学构建人才培养价值坐标。

第二课堂拓展工程:打造实践育人协同平台,以红色基因与双创教育赋能人才培养全面发展。

(二)创新校企融通,探索“双三四共”协同育人机制

1. 明确 “三对接”育人方案。通过人才培养目标对接社会需求、专业定位对接产业需求、课程设置对接岗位需求,强化学生专业知识、职业能力、工程实践能力、创新能力培养。

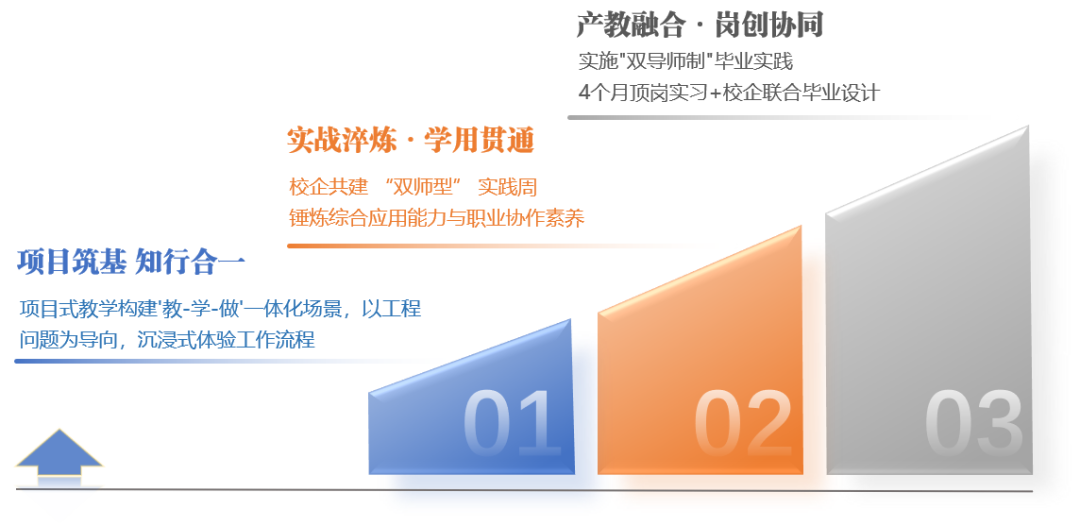

2. 构建 “三阶递进”实践体系。以能力进阶为逻辑:第一阶梯 “项目筑基,知行合一”,以项目式教学融合“教—学—做”,通过工程问题实训,培养系统思维与工具应用能力;第二阶梯 “实战淬炼,学用贯通”,校企共建实践周,引入企业真实案例与工程师驻校集训,强化综合应用与协作素养;第三阶梯 “产教融合,岗创协同”,实施 双导师制,结合毕业顶岗实习与联合毕设,贯通研发至产品全周期,锻造岗位胜任力与创新潜能。

3. 完善“四共”协同机制。师资共培,依托企业资源开展师资认证与技能培训,提升教师工程化能力;课程共建,校企协同设计课程体系,推动课程内容与行业标准、生产流程对接;项目共研,共建产学研创新中心,联合开展科研项目并共享成果;人才共育,双方共担专业教学、竞赛指导、就业指导等育人环节。

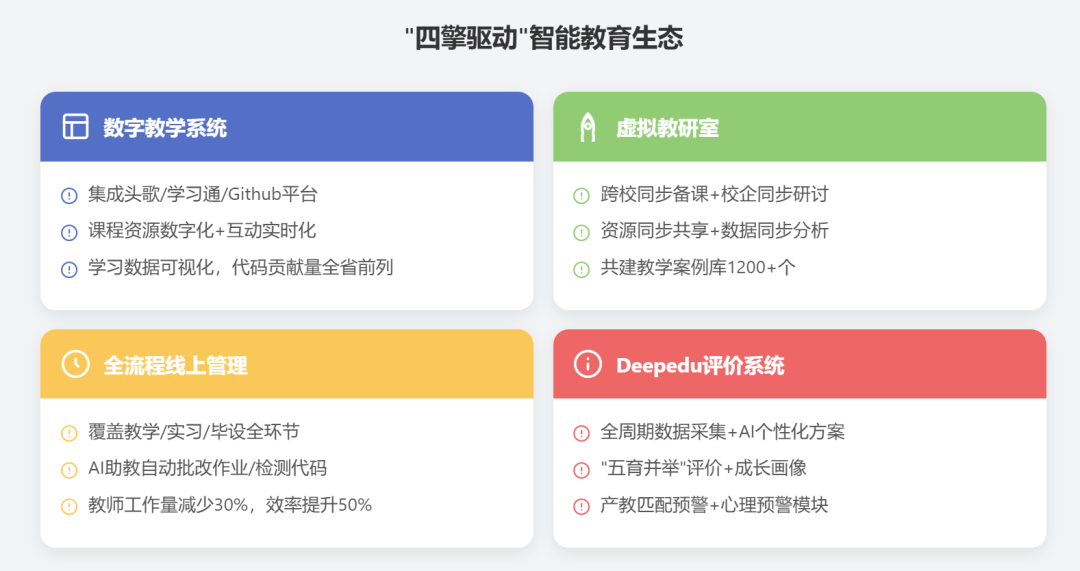

(三)深化数字转型:打造“四擎驱动”智能教育生态

以数字化转型为驱动,通过“平台支撑-数据驱动-智能服务”架构,系统性重构教学、实践、管理与服务全链条,打造智能教育新生态。

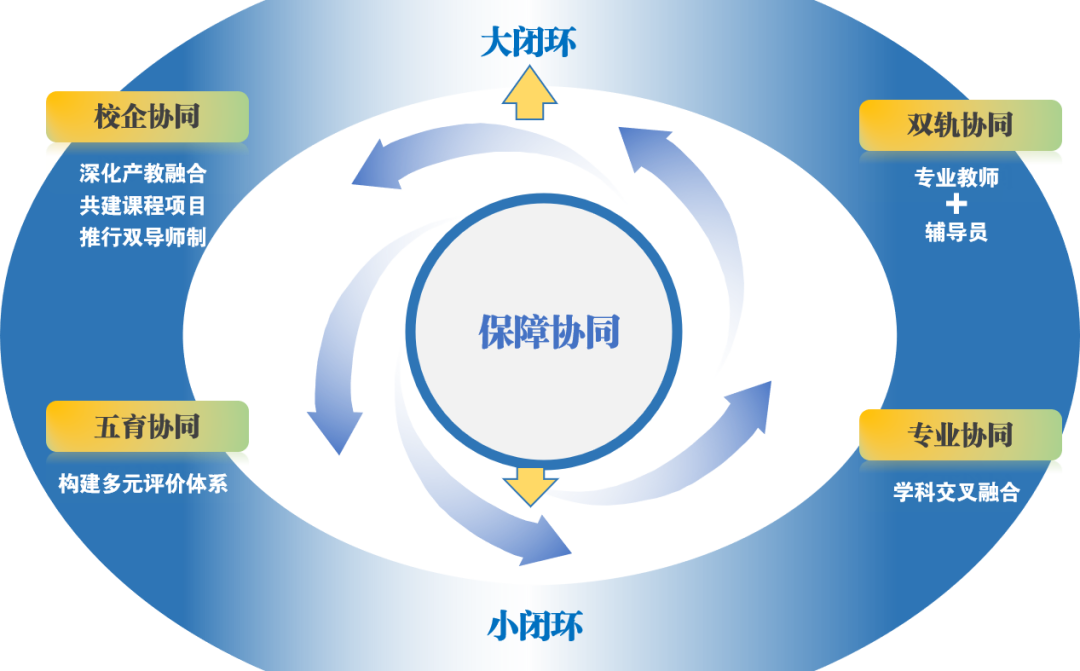

(四)贯通人才培养:建全“五维双环”全链育人体系

以系统重构思维打造“五维协同 + 双环评价” 育人体系,贯穿教育链、人才链与产业链,形成全要素联动的培养新格局。

校企协同:共建实训项目,推行毕业实习/毕业设计 “双导师制”;双轨协同: “专业教师 + 辅导员” 双轨指导,融合学术与职业培养;五育协同:将德育、美育、劳动实践等第二课堂纳入学分,构建多元评价;专业协同:联合开设无人机微专业,跨学科整合课程与师资;保障协同:建立 “校 - 家庭- 社 - 企” 大闭环(需求对接→过程监控→成效反馈)与 “校 - 院 - 室 - 生” 小闭环(四级管理体系),保障教学质量持续优化

通过五维联动、双环互嵌,实现育人要素全链条整合,精准适配计算机相关领域人才需求,形成“教育链-人才链-创新链-产业链”四链融合的可持续发展格局。

四、改革成效与育人特色:数据见证实力,特色铸就品牌

(一)改革成效:多维突破,成果显著

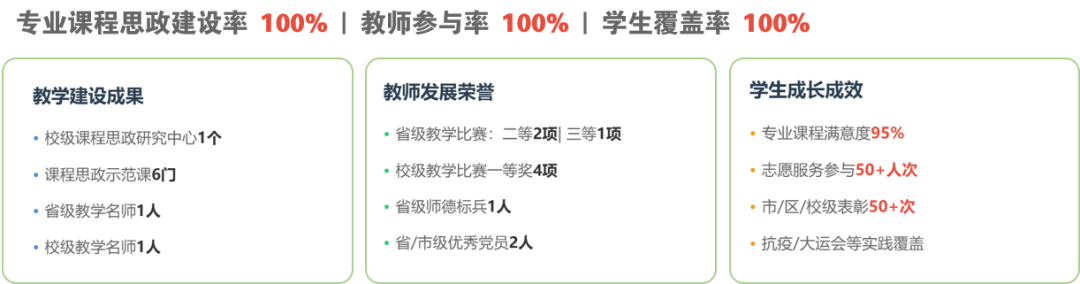

1. 思政引领成效凸显,立德树人扎实落地

建成“四个工程” 全链条育人体系,实现课程思政、教师参与、学生覆盖 100%,荣获省级教学比赛奖项 3 项、课程思政示范课 6 门等荣誉奖项;打造 “红色代码” 编程竞赛等品牌活动,学生专业认同与实践能力显著提升,形成“经师”“人师”统一的育人闭环。

2. 产教融合纵深推进,协同育人提质增效

以“双三四共” 协同育人模式为核心,建成 13 个实习基地与大数据产业学院,校企联合开发课程 5 门、申报教育部项目 11 项,获河北省教学创新大赛产教融合赛道一等奖;横向课题经费达 75 万元。

完成“易客行” 智慧交通系统等技术转化,教师获国家专利 6 项(2 项成果转化),学生参与企业项目超 50 人次。

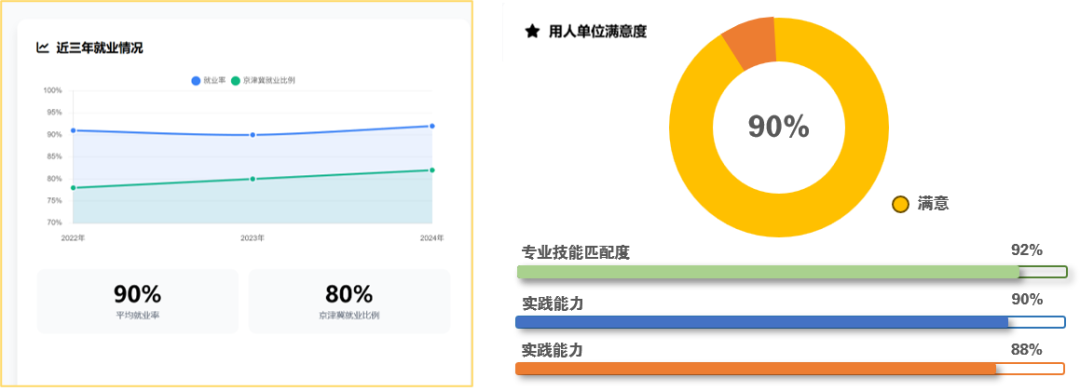

学生近三年就业率一直稳定在90%以上,其中80%入职京津冀相关专业企事业单位,区域服务能力显著增强。用人单位整体满意度在90%以上。

3. 数智赋能全面升级,教育生态智慧重构

搭建“四擎驱动” 智能教育平台,头歌 / 学习通等工具覆盖全专业,线上资源使用率超 85%,AI 助教提升教学效率 40%,学生代码贡献量居全省同类院校前列;获批省级人工智能专项教改课题,Deepedu 系统实现 “五育并举” 智能化评价,形成 “平台支撑 - 数据驱动 - 智能服务” 教学新范式。

4. 多元协同机制完善,育人体系效能释放

通过“五维双环” 机制整合育人要素,联合开设无人机微专业推动学科交叉,学生获国家级竞赛奖励 44 人次、省级以上奖项 168 项;教师团队实现“以赛促教-以研促改”的良性循环,获省校级教学竞赛奖项10余项,成果100%转化为混合式教学改革项目,推动3个专业获批校级一流本科专业建设点,3门课程获批省级一流建设课程,并获省级优秀基层教学组织1个、河北省优秀教学团队1个、校级优秀教学团队2个。

科研与服务能力同步提升,近五年,教师主持省市级科研项目60余项(其中省级以上课题10余项),发表SCI及中文核心期刊论文10余篇,形成“科研反哺教学、服务赋能育人”的可持续发展格局。此外,学院通过学术讲座、科技竞赛、社会实践等多元化第二课堂活动,覆盖学生个性化学习需求,激发创新潜能与职业素养。经过多年系统化改革,为区域经济社会发展提供了有力的人才支撑。

(二)育人特色

立足地方性应用型本科办学定位,学院以“四个工程” 思政育人体系筑牢价值根基;以 “双三四共” 协同育人机制深化产教融合;以“四擎驱动”全链育人架构打造数智教育生态;以 “五维双环” 多元育人体系构建人才培养格局,最终凝练出 “思政引领、产教融合、数智赋能、多元协同” 的育人特色。

展望未来,计算机科学与工程学院将以“思政引领、产教融合、数智赋能、多元协同”为指引,全力推进新工科建设。从课程思政的润物无声到企业项目的实战淬炼,从智能教育的技术赋能到多元协同的体系保障,进一步打造具有地方特色和区域影响力的高水平人才培养模式,为京津冀区域经济发展输送更多 “靠得住、有本事、用得上”的应用型人才。